Segunda parte

Abelardo Ahumada

Al final de mi colaboración anterior dije que como el nombre de Apango no era otro nombre inventado por Rulfo, sino un punto geográfico vinculado con su novela (y además muy cerca), me propuse ir a conocerlo.

Como en ese momento ya no nos iba a ser posible, meses después, estando por otro asunto en Sayula, que se halla en el lado opuesto de la misma sierra, mi mujer y yo decidimos separarnos un rato de las personas con las que ahí habíamos de estar, para encaminarnos en nuestro vehículo por la carretera a San Gabriel, con el propósito de ver, aunque fuera de pasadita, al enigmático pueblo. A sabiendas de que, durante sus años mozos, yendo desde Sayula a San Gabriel, o viceversa, Rulfo lo tuvo ante sus ojos y ahí descansó tal vez.

Avanzamos durante más de veinte minutos siempre en ascenso y, para nuestra fortuna, ya en lo alto de la serranía empezamos a transitar por una pinera, hasta que finalmente, enclavado entre cimas y barranquillas, nos tocó verlo por primera ocasión.

El asunto, sin embargo, era que yo quería conocer el tramo que va desde San Gabriel a Apango, no tanto para comprobar la hipótesis de Jesús Guzmán Mora, sino para, en su caso, darme una idea de cuál habría podido ser el recorrido que aquellos indios hacían cada madrugada de domingo (o de “fiestas de guardar”) para bajar a San Gabriel “con sus rosarios de manzanillas, su romero, y sus manojos de tomillo”, y para eso, el 14 de abril del año en curso, madrugamos en Villa de Álvarez, Colima, para realizar un nuevo intento:

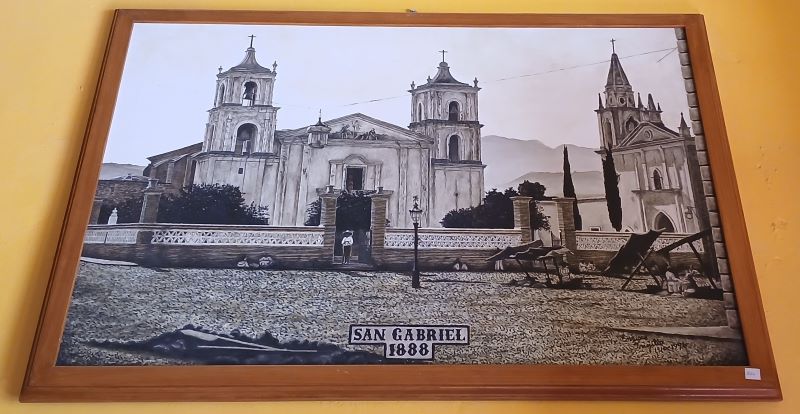

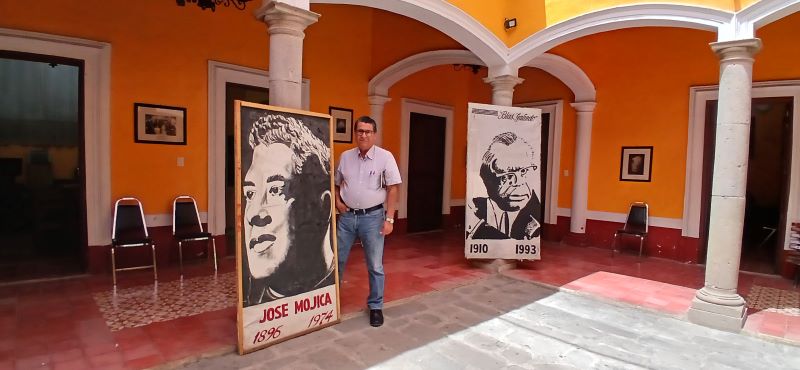

Pasamos todavía temprano por Zapotitlán, almorzamos en un restaurante situado en otro de los bonitos portales de San Gabriel, y ya como a las 9:30 fuimos hasta su Casa de la Cultura, para saludar a Jesús, pero no lo pudimos ver, porque dos atentos empleados nos dijeron que ese día se reportó enfermo.

Tomamos, sin embargo, algunas fotos del interior y nos encaminamos enseguida hacia la carretera que en 1972 conectó a ese pueblo con Sayula.

La ruta cuenta con 42 kilómetros y tiene, desde San Gabriel, una inclinación bastante acentuada, por lo que cuando mucho íbamos a 40 kilómetros por hora.

Estábamos en plenas secas y, conforme ascendíamos, todo el panorama que se fue abriendo ante nuestros ojos mostraba los colores propios del estiaje, y esa especie de bruma que se produce a causa de la mucha evaporación y de las quemazones que durante esa época del año los campesinos hacen en sus desmontes.

De repente, como a los ocho kilómetros, y tras doblar dos curvas “muy renegadas”, nos encontramos con una enorme sorpresa: un extenso mirador en el que, inspirándose en los primeros párrafos de la novela en comento, algunas personas con iniciativa propiciaron una réplica monumental de la escena en que participan los dos medios hermanos que allí se mencionan, y que a la letra dice:

“Era ese tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el olor podrido de las saponarias.

“El camino subía y bajaba. ‘Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube. Para el que viene, baja’.

– ¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo?

– Comala, señor.

– ¿Está seguro de que ya es Comala?

– Seguro, señor.

– ¿Y por qué se ve esto tan triste?

– Son los tiempos, señor”.

Detenerse ahí se convirtió en una imperiosa necesidad. No había nadie. Estábamos Olga y yo solos, mirando desde algún hombro de esa sierra, el llano que la gente de antes bautizó como “El Llano Grande”, y en el que el escritor puso a caminar los cuasi fantasmales personajes de su “Llano en llamas”. Un llano gigante y de escasas lluvias al que por el sur limita nuestro muy querido “Cerro Grande”, que comparten los municipios colimotes de Comala y Minatitlán, con el de Tolimán, Jalisco.

Tampoco era tiempo de la canícula, en el que por el calorón y la humedad “se pudren las saponarias”, sino el más seco del año, pero ahí estuvimos unos minutos, conviviendo con Juan Preciado y Abundio Martínez, casi como quien dice en persona; dándonos cabal cuenta de lo irónico que fue don Juan al reunir a ese par de desconocidos medios hermanos, hijos bastardos del abusivo y despiadado Páramo, durante media jornada de su triste andar, antes de que se separaran a punto ya de mentarse sus respectivas madres.

En la estatuaria reconstrucción, el personaje de Abundio Martínez señala, por supuesto, al pueblo de San Gabriel, “allá abajo”. Y nosotros, siguiendo la dirección de su brazo extendido, lo estuvimos viendo en medio de aquella resequedad.

Pero habiendo continuado con nuestro ascenso, al poquito rato empezamos a ver unos encinos enclenques, que con su presencia nos indicaron una elevación rayana en los 1,600 metros sobre el nivel del mar, y conforme seguimos avanzando, nos encontramos con los primeros pinos, a los 1,800 y, enseguidita, un letrero que nos indicó que ya habíamos llegado a nuestro destino: Apango, el antiguo pueblo de indios que en la opinión de Jesús Guzmán Mora (y ahora también la mía), constituye un claro referente geográfico que nos permite identificar al San Gabriel de sus amores con el Comala de la novela en comento. Pueblo llanero de las estribaciones serranas, al que, por las razones que su parco autor haya tenido, no quiso mencionar por su nombre.

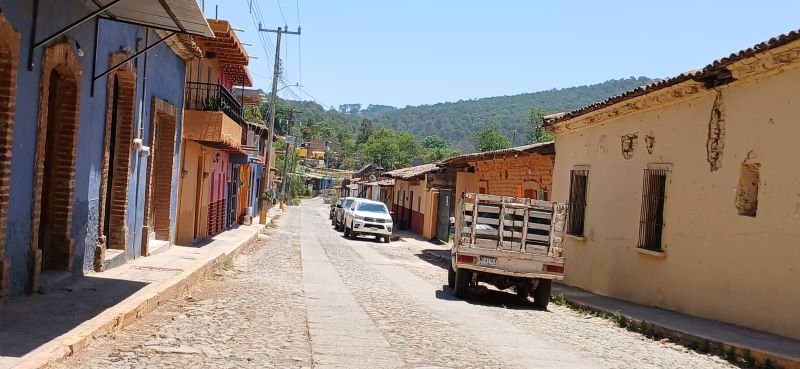

No tengo ninguna intención de hacer una monografía que reúna los datos censales y la historia y las estadísticas de Apango, por lo que lo único que les quiero decir es que tiene dos entradas desde la carretera, por las que, siguiendo a Rulfo, se puede entrar o salir, según cada quien vaya o venga. Y que ya adentro, tiene, en apariencia, sólo dos calles, en las que se constata la precariedad en que sus habitantes vivieron mientras no hubo carretera por la que pudieran transitar y se les acercara lo moderno. Una carretera que, por lo visto, les marcó, “un antes y un después” a quienes siendo de allí nacieron en las décadas previas a la de los 70as del siglo pasado, cuando sólo transitaron por brechas y veredas.