Abelardo Ahumada

Mi memoria es flaca pero imaginativa, y temo, en consecuencia, que algunas partes de lo que recuerdo ni siquiera sean ciertas. Aunque hay otras de las que, seguro estoy, sí ocurrieron más o menos como he tratado de contarlas…

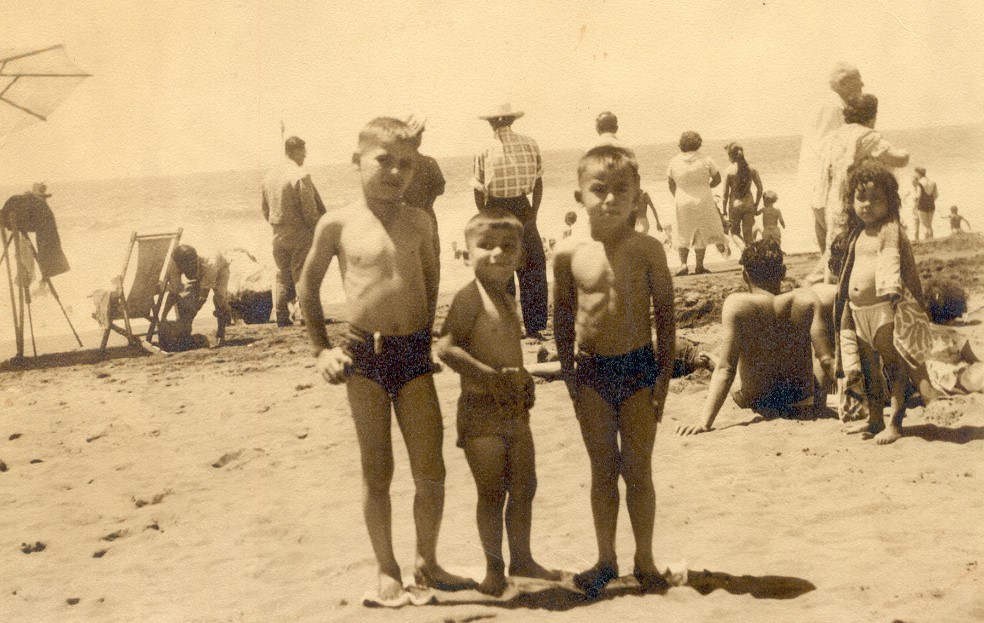

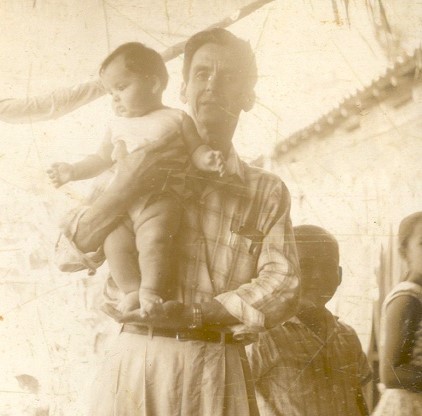

Sucedió, en ese sentido que, cuando mis hermanos y yo éramos niños, nuestros padres nos llevaban, desde Villa de Álvarez, a vivir cada año, de mediados de febrero a mediados de junio, en el pueblo salinero de Cuyutlán. Él se llamaba Miguel Ahumada Salazar, y en aquel entonces era jefe administrativo de la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima; mientras que Angelina González Macías (con menos de 30 entonces y hoy de 91 años), era nuestra madre y dueña de una de las únicas dos farmacias ‘temporaleras’ que había en el pueblo, y que, coincidentemente estaban en la misma cuadra, separadas por el arroyo de la calle principal.

Y si digo ‘temporaleras’ es porque la mayor parte de los habitantes de Cuyutlán sólo permanecían allí durante esos meses, dado que sólo era (y sigue siendo) factible extraer la sal de las orillas de la laguna aledaña, durante el tiempo de secas. Sal finísima, “de mesa”, preferida por los grandes chefs mexicanos, que precisamente se conoce como la “Sal de Colima”, o, más precisamente, “Sal de Cuyutlán”.

A esas farmacias, por cierto, la gente de aquellos años no les decía entonces así, sino boticas, pero ‘haiga sido como haiga sido’, el hecho es que a dos o tres casas de la botica de Raúl (que así era como se llamaba el otro dueño), estaba también una muy surtida tienda de abarrotes, cuyo propietario era un señor apellidado Camacho, al que le gustaban los negocios y la música…

La casa de Camacho y la nuestra estaban sólo a dos cuadras de la estación del tren, y entre mis empolvados (y tal vez enrevesados recuerdos) creo haber visto una mañana, cuando arribó el tren nocturno procedente de Guadalajara, que Camacho descendió muy ufano, del vagón de primera, llevando consigo un montón de cajas, que un cargador trasladó luego con su “diablito” hasta su boyante tienda que, situada en la contraesquina de la de Arturo Zamora, tenía una férrea competencia.

Entre ese montón de cajas había una que contenía uno de aquéllos modernos tocadiscos que, habiendo superado a los que funcionaban dándole vueltas a una manivela, operaba indistintamente con electricidad, o con la energía de un acumulador grandote como el que usaban los camiones de volteo de la Cooperativa de Salineros.

Era obvio que, con el puro tocadiscos Camacho no iba a poder quitarles la clientela ni a don Arturo Zamora, ni a don Agustín Cárdenas (los otros dos poderosos tenderos); pero sí con los aditamentos que asimismo llevaba empaquetados: y me refiero, en primer término, a otras cajas que contenían tres bocinas en forma de trompeta. Bocinas que, valiéndose de una larga escalera y un mozo muy hábil para trepar, colocaran en lo alto de un poste afuerita del portal, en la esquina de la calle.

Junto con las cajas de las bocinas iba otra, más chica, de la que Camacho sacó un micrófono muy parecido al que solía utilizar para dar sus sermones el señor cura de nuestro pueblo. Yo estaba realmente chiquilistrillo cuando pasó todo eso, pero como vivía enfrente y como la chorcha junto al mostrador de la tienda de Camacho se fue haciendo cada vez más grande, ni modo de no mirar.

El caso fue que, en otro envoltorio aparte, Camacho llevó también un montón de discos de acetato de los de 33 revoluciones por minuto, en los que cabían cinco o seis canciones por cada lado. Y con eso completó el negocio. Porque en cuanto instaló su moderno aparato y logró conectar las bocinas, primero probó la funcionalidad del micrófono, que con sus iniciales chillidos y chasquidos asustó a todo el pueblo, y luego tocó la primera canción, provocando que toda la gente, azorada, saliera de sus casitas de piso de tierra y techos de palma, para ver de dónde llegaba esa música, suponiendo algunos de ellos que tal vez eran los húngaros (gitanos) que llegaban cada año al pueblo a leer la suerte y a pasar unas películas con un proyector accionado con una planta de luz portátil, quienes habrían llegado de nuevo. ¡Pero es vez no eran los húngaros los que llevaban la música!, sino Camacho, quien había adquirido aquel moderno tocadiscos, y quien, a partir de entonces, aunque no vendiera tanto en su tienda como sus contrincantes comerciales en las suyas, comenzó a sacar sus buenos billetes, mediante el micrófono con el que dedicaba canciones a quienes tuvieran con que pagarle un tostón. Que era una moneda de cobre de 50 centavos, cuando los pesos eran todavía de plata y traían la efigie de perfil del señor cura Morelos.

Una vez pasada la novedad, el tocadiscos y las bocinas de Camacho se convirtieron, por decirlo así, en una parte integral del pueblo, porque no habiendo aún electricidad durante las horas de luz solar, y ni siquiera radios de baterías y transistores, el mostrador de su tienda funcionaba casi del mismo modo que lo hacía, en la capital del estado, la única estación de radio. Con lo que quiero decir que las bocinas no nada más servían para difundir la música en todos los ámbitos del arenoso pueblo costeño, sino para dar avisos y difundir no pocos chismes, que se intercalaban entre canción y canción. Dando pie, por ejemplo, a que todo el pueblo se enterara de cuando cierto fulano andaba despechado, o de cuando tal otro estaba haciéndole la ronda a menganita de tal, porque Camacho, desde detrás de su mostrador, y con el micrófono en mano, anunciaba a todo volumen y “a los cuatro vientos”: “La siguiente melodía está dedicada por el apuesto joven Equis, a la guapa señorita Ye”, y luego salían canciones como “Perfidia”, “Nosotros”, “Cielo Rojo” e incluso “Aventurera” y otras ‘peores’, nada sutiles, como “El abandonado”, y lastimeras, como “La que se fue”.

Camacho, pues, tuvo el mérito de haber llevado, como quien dice, la música de moda al pueblo salinero, y fue gracias a ese tocadiscos que escuché cantar a Eulalio González, “Piporro”; a José Alfredo Jiménez, a Cuco Sánchez, Agustín Lara, Lola Beltrán, Amalia Mendoza y a los más famosos tríos de la época, interpretando, por ejemplo: “Chulas fronteras”, “Farolito”, “Amarga Navidad”, “Ando volando bajo”, “La cama de piedra”, “Tú”, “Cuatro caminos”, “El Jinete”, “La hiedra”, “Cerca del mar”, “Vereda tropical”, “Mil noches”, y muchas más.

Aunque por más variados que fueran los discos de Camacho, tampoco eran tantos, de manera que en una semana muy bien podría él repetir todo su cancionero quizás unas tres veces. Mientras que uno, poco a poco, hasta sin poner atención, se las iba aprendiendo.