José Salazar Aviña

A las 3 de la tarde del pasado y primer día de octubre de 2025, salimos 10 intrépidos exploradores de la crónica, la historia y miembros de la sociedad civil interesados en conmemorar el Quinto Centenario de la existencia de la Villa de San Sebastián de la antigua provincia de Colima. Pusimos la proa de nuestro transporte rumbo a un viejo puerto que mantenía el toponímico Tzalahuan, hoy su nombre es Salagua, donde se construyó un centro cultural que alberga un auditorio donde se llevará a cabo una importante conferencia.

Con el tiempo justo llegamos de pasadita a un conocido centro comercial Manzanillense y en su interior un restaurante de muy buen ver y con una buena carta de alimentos higiénicos y desde mi punto de vista sin exceso en el precio. Pedimos y de inmediato dimos cuenta de nuestro sagrado alimento, entre bromas e historias eclécticas propias de un grupo tan heterogéneo. Salimos del lugar y nos dirigimos a esta importante parte del manzanillo moderno, Salagua, donde, unos minutos más tarde llegamos como el vaquero, a incorporarnos al atento auditorio, resguardado bajo la sombre del grandes arboles y de un buen aire acondicionado que inmediatamente nos quitó el calor canicular.

La Licda. María del Rosario Iglesias Jiménez, maestra de ceremonias ,nos dio una cálida bienvenida y paso a presentar al conferencista, el Profr. Abelardo Ahumada, de quien dio cuenta de una apretada síntesis de sus trabajos e investigaciones. A continuación, el mencionado profesor Abelardo nos dio un paseo apoyado con buenas imágenes, de la historia de la navegación por el Océano Pacífico, que fue vasta y compleja, con precursores que, antes de la llegada de los europeos, los famosos polinesios ya habían recorrido la gigantesca extensión del Pacífico, poblando islas como Hawái, Guamote, Tahití y Rarotonga. Mucho tiempo después, los árabes, muchos de ellos practicantes del islam, llegaron a Asia.

A finales del siglo XV, impulsados por la ruta de la seda y el comercio de especias inaugurado por Marco Polo, las naciones europeas buscaron nuevas vías. Los portugueses se dieron cuenta de que podían eludir el control veneciano y mahometano de la ruta terrestre bordeando África, lo que los enriqueció.

Bajo la corona española, la figura de Fernando de Magallanes (quien salió el 10 de agosto de 1519) se alzó con la intención de completar la vuelta al mundo que Cristóbal Colón no había logrado. En 1520, la flota portuguesa, passó cerca de Australia, Nueva Zelanda, las islas Molucas, Filipinas y Japón. El viaje fue arduo: tardaron 27 días en cruzar un laberinto de islas con corrientes encontradas entre el Pacífico y el Atlántico. Luego, navegaron tres meses sin encontrar tierra, hasta que hallaron la isla de los Ladrones. Buscando islas que no estuvieran controladas por los portugueses, llegaron a las Filipinas, nombrándolas el archipiélago de San Lázaro, por haber arribado en un día de Cuaresma dedicado a ese santo.

Coincidentemente, casi en paralelo, Hernán Cortés salió de Veracruz hacia México el 16 de agosto de 1519, una semana después de Magallanes. Ambas vidas, las de los dos “Fernandos” (Hernán y Fernando), se llevarían en caminos paralelos para encontrarse circunstancialmente después.

La presencia española en las costas mexicanas se divide en etapas, siendo la primera la “cortesiana” (1523 a 1539). Aunque Cortés es más conocido como conquistador, fue también constructor de barcos y navegante.

Desde 1513, se tenía conocimiento de la Mar del Sur (el Pacífico), “descubierto” por Balboa en Panamá, quien le dio el nombre basándose en su posición de avistamiento. Cortés intentó establecerse y, para 1523, ya estaba fundando un astillero en Zacatula, en la desembocadura del río Balsas. Para esto, 2,000 tamemes (cargadores) transportaron materiales desde Veracruz, y otros tantos de México a Zacatula.

Cortés se apropió de varios puertos, empezando por Zacatula, y luego Santiago de Buena Esperanza (la Bahía de Salagua) y Tehuantepec.

El encuentro fortuito ocurrió el 25 de julio de 1526, cuando indígenas de Tehuantepec vieron un pequeño barco, un patache (de 40 toneladas), llegar. Esta nave se había separado de la segunda flota que intentaba dar la vuelta al mundo, dirigida por García Jofre de Loaísa y cuyo almirante era Juan Sebastián el Cano. El patache se orientó por las estrellas y se dirigió a la Nueva España, ya que se encontraban a 1,000 millas, sin casi provisiones. Los tripulantes llevaron a Cortés información que no poseía. El propio Cortés había recibido una orden real, fechada el 4 de julio de 1527, pidiéndole que acelerara la construcción de sus navíos para buscar a estas flotas perdidas. En respuesta, Cortés botó tres barcos. El bergantín del Espíritu Santo llegó a una bahía el 24 de julio de 1527, siendo bautizada al día siguiente como Santiago de Buena Esperanza.

En diciembre, menos de quince días después de zarpar, un ciclón dispersó a la flota, perdiéndose dos barcos; solo La Florida quedó intacta. La Florida, financiada por Cortés, llegó a las islas perdidas el 30 de marzo de 1528, completando por primera vez un viaje de Nueva España a Asia. Sin embargo, no pudieron regresar.

A su regreso de España en 1529, Cortés, despojado de la gobernación, pero con poder para continuar exploraciones marítimas, se convirtió en empresario naviero. En 1532, una de sus expediciones llegó por primera vez al puerto de Aguatán, hoy Barra de Navidad, y tomó posesión de él. Continuaron explorando y descubrieron la Bahía de la Santa Cruz (hoy La Paz). En ese viaje, la tripulación del segundo barco se amotinó y fue empujada por una tormenta a Chametla (cerca de Sinaloa), donde el enemigo de Cortés, Nuño Beltrán de Guzmán, se apoderó del navío.

Dolido por las pérdidas, Cortés se trasladó a vivir a la Villa de Colima a finales de 1534. Allí, el 9 de enero de 1535, otorgó testamento. Cambió el nombre de Santiago de Buena Esperanza a Salagua de la Mar del Sur. Desde Salagua, despachó tres barcos y partió por tierra con 150 jinetes hacia Chametla para enfrentarse a Guzmán. Llevaba consigo 370 personas, incluidas mujeres, que se sumarían a la población de la Bahía de la Santa Cruz. Esta expedición llevó a la anotación casi científica de los detalles de las costas de Nayarit, Sinaloa, Sonora y la Península de Baja California.

En 1539, el virrey Antonio Mendoza (influenciado por los enemigos de Cortés) le revocó el permiso para seguir explorando en el puerto de Santiago. Cortés regresó a España para disputar esta decisión.

Mientras Cortés estaba en Europa, Pedro de Alvarado, gobernador de Guatemala, buscó permiso para explorar, queriendo emular la gloria de Cortés. El virrey Mendoza le ofreció una compañía naviera. Alvarado tenía 12 grandes navíos listos para ir a las Molucas.

Ambos se encontraron en la Villa de Colima el 17 de diciembre de 1540. Decidieron utilizar el puerto de Cihuatlán, ya que los otros puertos estaban en posesión de Cortés. Mendoza llegó a Cihuatlán entre el 24 y 25 de diciembre y lo renombró Puerto de Navidad. A partir de ese momento (1540-1565), la mayoría de las expediciones se realizarían desde Navidad.

Alvarado trajo consigo a Andrés de Urdaneta, contratado en Sevilla como cosmógrafo. Estando en Navidad, Alvarado recibió una carta pidiéndole ayuda contra los indios Caxcanes. Alvarado fue al auxilio, pero en las barrancas, su caballo resbaló y cayó sobre él, causándole la muerte. Fue enterrado en la Villa de Purificación.

El virrey Mendoza, “igual de Lázaro que los otros,” se quedó con todos los barcos de Alvarado. Urdaneta se quedó sin empleo. Mendoza utilizó estos barcos para lanzar dos expediciones. Una fue al norte (llegando hasta Oregón). La otra, liderada por Ruy de Villalobos, zarpó el 31 de octubre de 1542 hacia las Islas Filipinas, llevando 370 hombres, incluidos cuatro frailes agustinos. Villalobos descubrió Nueva Guinea, pero no pudo completar el tornaviaje y falleció de fiebre.

Después de la guerra del Mixtón, el virrey, impresionado por la experiencia de Urdaneta (ocho años en las islas como soldado, marino y embajador), lo nombró corregidor de varios pueblos en Sayula. Urdaneta, aunque era marinero, tuvo que hacerse hombre de a caballo para visitar los valles y el Puerto de Navidad, ganando 300 pesos al año.

En 1545, descubiertas vetas de plata, Urdaneta se hizo rico comprando una mina en Huachinango. Sin embargo, las conversaciones con los frailes agustinos que iban a las expediciones le hicieron cambiar de vocación. En 1552, a los 44 años (nacido en 1508), vendió todo y se fue a la Ciudad de México para ingresar al Convento de San Agustín. Allí estudió astronomía y náutica, documentando sus 8 años en las islas y 14 años en la región.

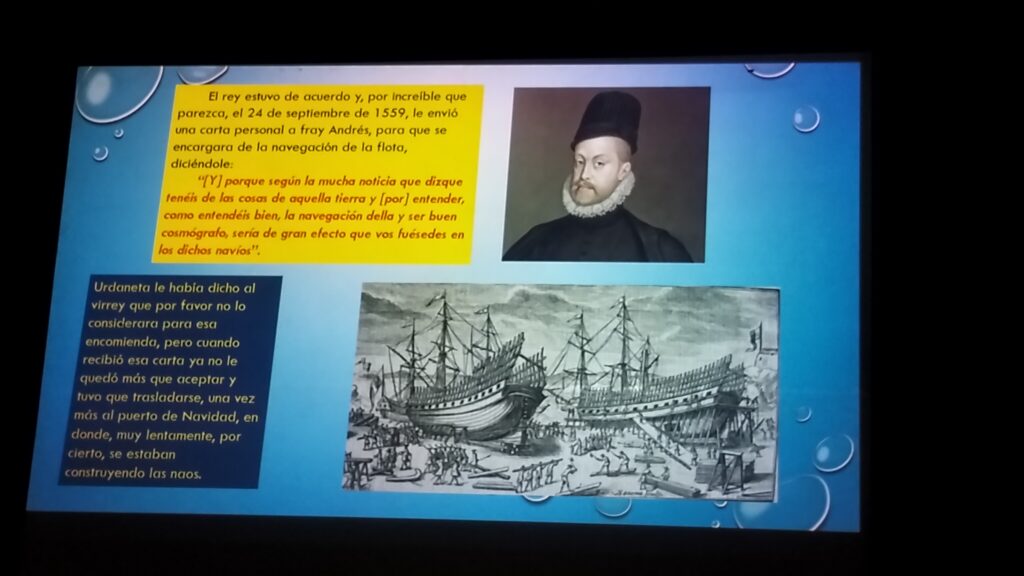

El nuevo virrey, Don Luis de Velasco, estaba obsesionado con completar el tornaviaje. Convencido de que Urdaneta era el mejor cosmógrafo de la época, lo recomendó al Rey Felipe II. El Rey le envió una carta personal el 24 de septiembre de 1559, pidiéndole que dejara el convento, citando su conocimiento de la tierra y la navegación. Urdaneta, por voto de obediencia, tuvo que aceptar.

Urdaneta viajó a Barra de Navidad, donde apenas se estaban construyendo los barcos. El hombre rico elegido como jefe de la expedición fue Miguel López de Legazpi, quien accedió a pagar parte de los gastos a cambio de ser nombrado gobernador de las islas.

Debido a la escasez de materiales y la dificultad para reclutar gente (por los fallos anteriores), se tuvo que traer materiales (como clavos) desde España al lomo de tamemes. Los organizadores se vieron forzados a ordenar a los calpixques indígenas que enviaran mano de obra para los trabajos de carpintería y el corte de madera.

La flota consistía en el San Pedro (500 toneladas), el San Pablo (400), el San Juan (100) y el patache San Lucas (40). La expedición de Legazpi incluía 200 soldados, 150 marinos y cinco frailes agustinos, con Urdaneta como padre prior.

Zarparon en la madrugada del 21 de noviembre de 1564, con más de 400 personas (incluyendo hombres, mujeres, indios, negros, criollos y españoles). El piloto y cronista, Esteban Rodríguez, relató que el patache San Lucas se perdió de vista el último día de noviembre. El capitán del patache, Alonso de Arellano, había tomado notas secretas de Urdaneta y se adelantó en un intento de adelantarse y ganarse el mérito.

Urdaneta y Legazpi llegaron a Cebú el 27 o 28 de abril de 1565. Allí encontraron la figura del Niño Jesús que Magallanes había regalado 40 años antes, lo cual consideraron milagroso.

Mientras el patache San Lucas de Arellano ya salía (alrededor del 8 de mayo) con especias, el San Pedro se preparó para el regreso. Urdaneta, quien durante sus 8 años en Asia había aprendido Malayo y Tagalo y había comprado cartas náuticas a marineros chinos y japoneses, obtuvo información crucial. Le dijeron que muy al norte existía una corriente diferente a la ecuatorial.

Urdaneta partió el 1 de junio de 1565 con un guía proporcionado por el rey Zacatuna. Navegaron completamente al norte, llegando cerca de donde hoy está Taiwán. Allí dieron la vuelta, aprovechando la corriente Kuroshivo (corriente negra), dirigiéndose hacia América.

En su travesía, la tripulación del San Pedro sufrió enfermedades graves (peste, piojos, chinches), ya que, al subir al norte, el agua se hacía más fría y el aseo era escaso.

El 18 de septiembre de 1565, avistaron una isla no registrada (probablemente la Isla Catalina, cerca de Los Ángeles). Una semana después del 18 de septiembre, el piloto Rodríguez, que venía muy enfermo, falleció cerca de Los Cabos.

Espinoza, uno de los pilotos restantes, continuó la crónica. El domingo 30 de septiembre, vieron la costa entre el Puerto de Navidad y Cabo Corrientes. El lunes 1 de octubre de 1565, amanecieron sobre el Puerto de Navidad. El joven Felipe de Salcedo, capitán nominal, obedeciendo el mandato de Urdaneta, ordenó seguir hasta Acapulco.

Llegaron a Acapulco el 8 de octubre de 1565.

De esta manera, la ruta de ida y vuelta quedó completada, propiciando la navegación marítima y el comercio entre Asia y América durante 250 años. A pesar de que el patache San Lucas había llegado antes, su capitán, Arellano, ocultó haber utilizado las notas secretas de Urdaneta para conseguir su fama.

Los aplausos no se hicieron esperar, una bitácora histórica detalladísima en imágenes y documentos había sido desplegada por el cronista Ahumada, dándonos una comprensión completa de tan importante acto de la marinería mundial.

Enseguida se nos invito a Noe Guerra y a quien esto escribe, para dar una explicación de una fecha importante para Colima, me refiero a que actualmente, las autoridades y organizaciones culturales estamos promoviendo activamente el Quinto Centenario de la fundación de la Villa de San Sebastián de la provincia de Colima.

Esta conmemoración, que busca generar identidad a través de un logotipo específico, se enmarca en un contexto más amplio donde también se celebra el 460 aniversario de un hecho histórico relevante.

Para asegurar que las celebraciones tengan un impacto amplio, se ha implementado una política de horizontalidad, evitando la restricción que limitó los eventos de 2023. El objetivo es que las conmemoraciones no se circunscriban solamente a una ciudad o un municipio, sino que abarquen a todos.

En este espíritu de expansión, se busca estrechar lazos y perder las distancias con estados hermanos como Jalisco y Michoacán.

La historia de Colima y México es vista como el resultado de una mezcla genética y cultural profunda. Se que, si bien se critican los años de esclavitud impuestos a los indígenas de América, los propios españoles que llegaron a conquistar estuvieron dominados por los moros durante 700 años. Gracias a esa dominación previa, toda la cultura mora llegó a la Nueva España, poniendo como prueba el uso del jocoque. Este panorama histórico subraya que la realidad actual es un “mundo de vinculación e hipervinculaciones”.

La importancia histórica de la conexión del Pacífico se refleja directamente en la realidad actual del puerto de Manzanillo, el cual es catalogado como el puerto más importante que hay en México.

Se enfatiza la enormidad del comercio que se está desarrollando, señalando que, a pesar de los problemas reportados en Estados Unidos, no ha disminuido la llegada de un solo barco a Manzanillo, ni ha habido una disminución en la cantidad de tráileres que operan. Este flujo constante indica que la región está en medio de un cambio en el proceso de comercialización, superando incluso el concepto anterior de globalización.

El esfuerzo de llevar a cabo el Quinto Centenario y estas reflexiones históricas requiere del apoyo de diversas instituciones y personas. El evento en Manzanillo incluyó la entrega de reconocimientos a la gente que apoya las ideas y a la gente local con responsabilidades.

Las actividades están coordinadas con diversas entidades, incluyendo a la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, la Asociación Estatal de Cronistas de Pueblos y Ciudades, la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores, el CeCIE, Lo mejor de Colima y diversas asociaciones civiles que comparten afinidades culturales. Se agradeció la asistencia al evento por parte de la concurrencia y la oportunidad brindada por el Ayuntamiento de Manzanillo y el Centro Cultural Salagua a cuyo frente está el Lic. Carlos Martínez Rosales. Ya fuera del protocolo nos obsequiaron un rico café y bocadillos por parte del Profr. Armando García Gutiérrez y su esposa Socorro Figueroa Bejarano. A nuestro amigo Rodrigo López Sevilla nuestro agradecimiento por el apoyo logístico. Vale la pena resaltar que la conferencia, la convivencia y los buenos momentos fueron dedicados a nuestro amigo Humberto Muñiz Mercado, expresidente de nuestro colectivo de cronistas y en fase de recuperación.

Tu publicación ha aclarado muchas dudas que tenía. Gracias por tomarte el tiempo de explicarlo.